作者:Conttord

联系方式:conttord@qq.com

声明

本文以及文中提出的二元-四阶-六段(D4P)框架均采用 CC BY 4.0 许可协议发布。您可以自由使用、分享、改编本文内容,但需要注明原作者。

文中提及的其他理论(如 MDA、DPE 等)均为其原作者的作品,其版权归原作者所有,文末注有相关参考文献信息。

摘要

目前,MDA框架已经成为最广泛接受和应用的游戏设计方法,随着时间的推移也出现了一些基于MDA框架的其它模型,但MDA框架的一些缺陷仍然难以解决。为此,本文尝试突破现有范式,提出一个全新的游戏设计与分析框架——“二元-四阶-六段”框架,简称D4P框架。

先前的游戏设计分析框架

MDA体系

MDA框架

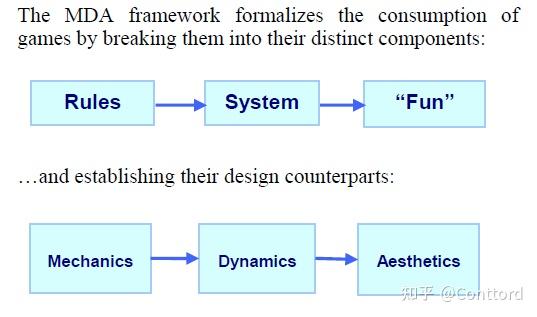

MDA框架是由Robin Hunicke等人于2001年至2004年开发并提出,尝试为游戏设计和分析领域提供一个形式化方法。MDA框架将游戏分解并设计了为三个对应的组成部分:机制、动态和美学。

其中,他们将机制定义为游戏在程序层面的具体组成部分,对应游戏中所包含的规则;动态描述了机制在运行时产生的行为,对应游戏中的系统;美学则描述了玩家在与游戏交互的过程中所产生的情感反应,对应玩家游玩游戏所产生的“乐趣”。

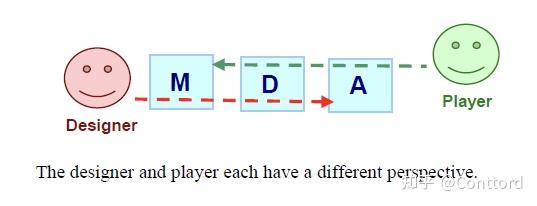

设计师通过设置机制,产生动态的系统行为,导致了特定的美学体验。玩家通过美学体验,理解动态的系统行为,进而追溯到机制上。

尽管MDA框架已经成为了被广泛接受的游戏设计方法论,但也受到了一些批评。

例如Frank Lantz提到:MDA强调了游戏设计中的“二阶”本质,设计师直接控制了机制部分,而玩家直接接触美学部分,但MDA对于“机制”和“美学”的定义并不清晰。此外,由于时代的局限性,MDA忽视了游戏设计中除了机制以外的其他设计元素。

总的来说,该框架存在两个主要问题:

- 定义与边界模糊

- 泛用性差,自由度低

这两个问题直接导致了即使MDA框架在学术领域被广泛接受,但在游戏产业中的实用价值严重受限。

DPE框架

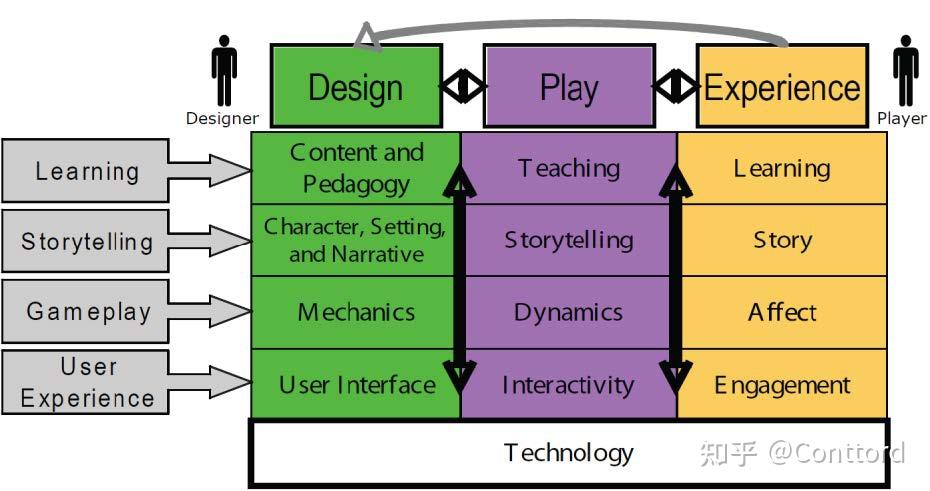

针对于MDA框架在严肃游戏中所面临的分析问题,Winn引入了DPE框架。

DPE框架在MDA框架的基础上额外引出了多个层级,将机制、动态、美学扩展为设计、游玩、体验,以此补充了MDA框架在严肃游戏设计中所缺少的“学习”、“叙事”等部分,并指出了“体验”与“设计”的关联性,打破了MDA框架的线性结构。

DDE框架

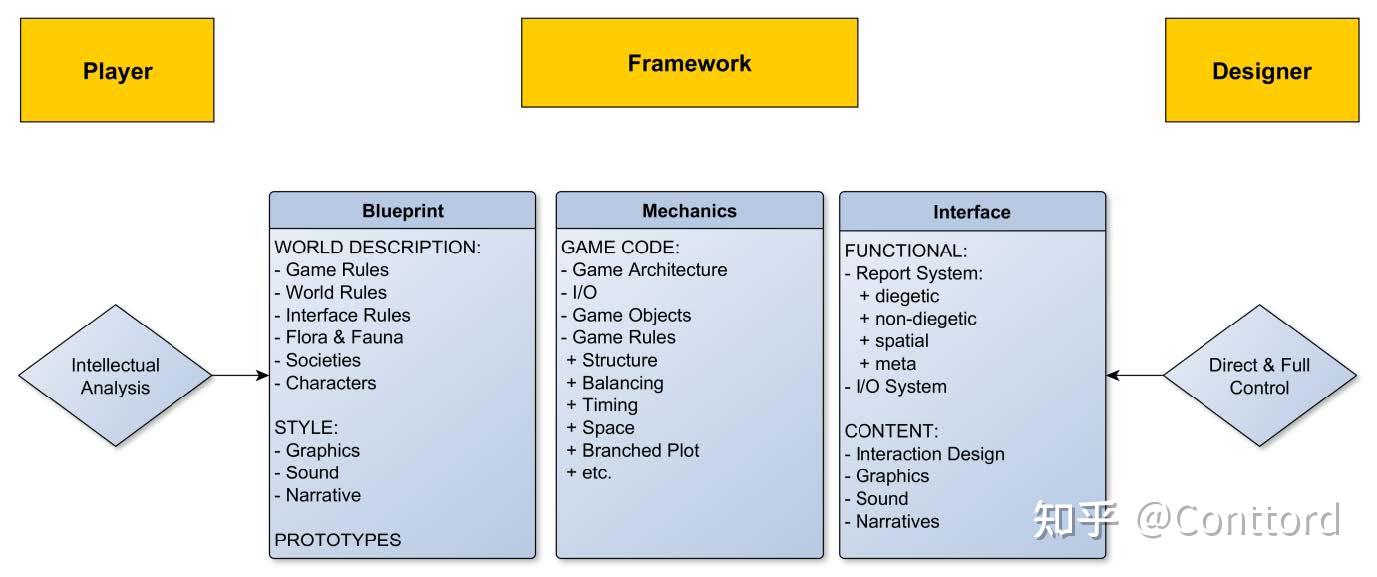

Wolfgang Walk等人提出了DDE(设计-动态-体验)框架,进一步细化和扩充了MDA框架。

首先DEE框架将“机制”扩展为“设计”,并在其中细化了三个子类别“蓝图”、“机制”和“界面”。

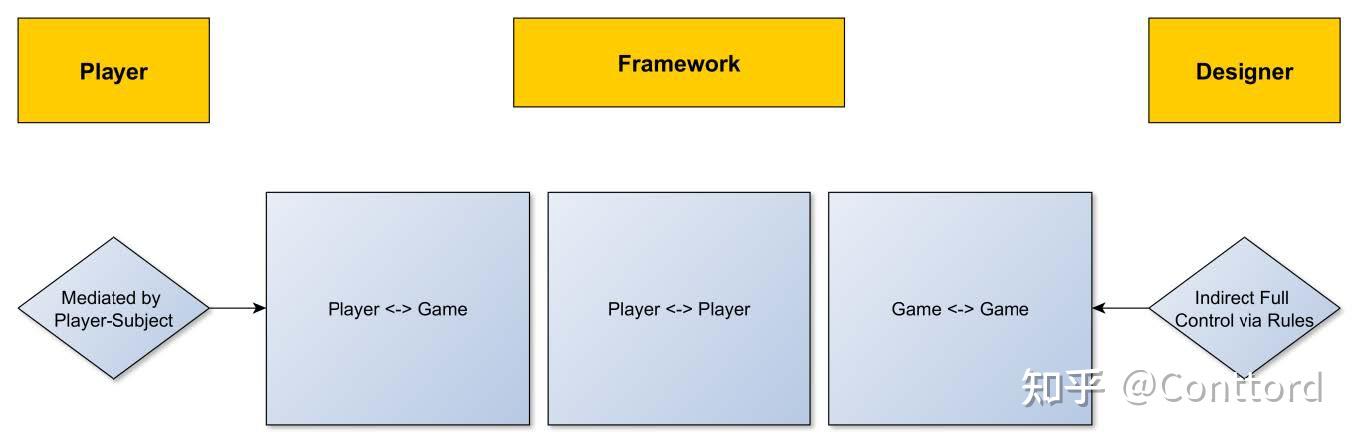

对于动态来说,DEE框架也划分的三个层面供设计师分析,分别为“玩家与游戏”、“玩家与玩家”以及“游戏与游戏”。

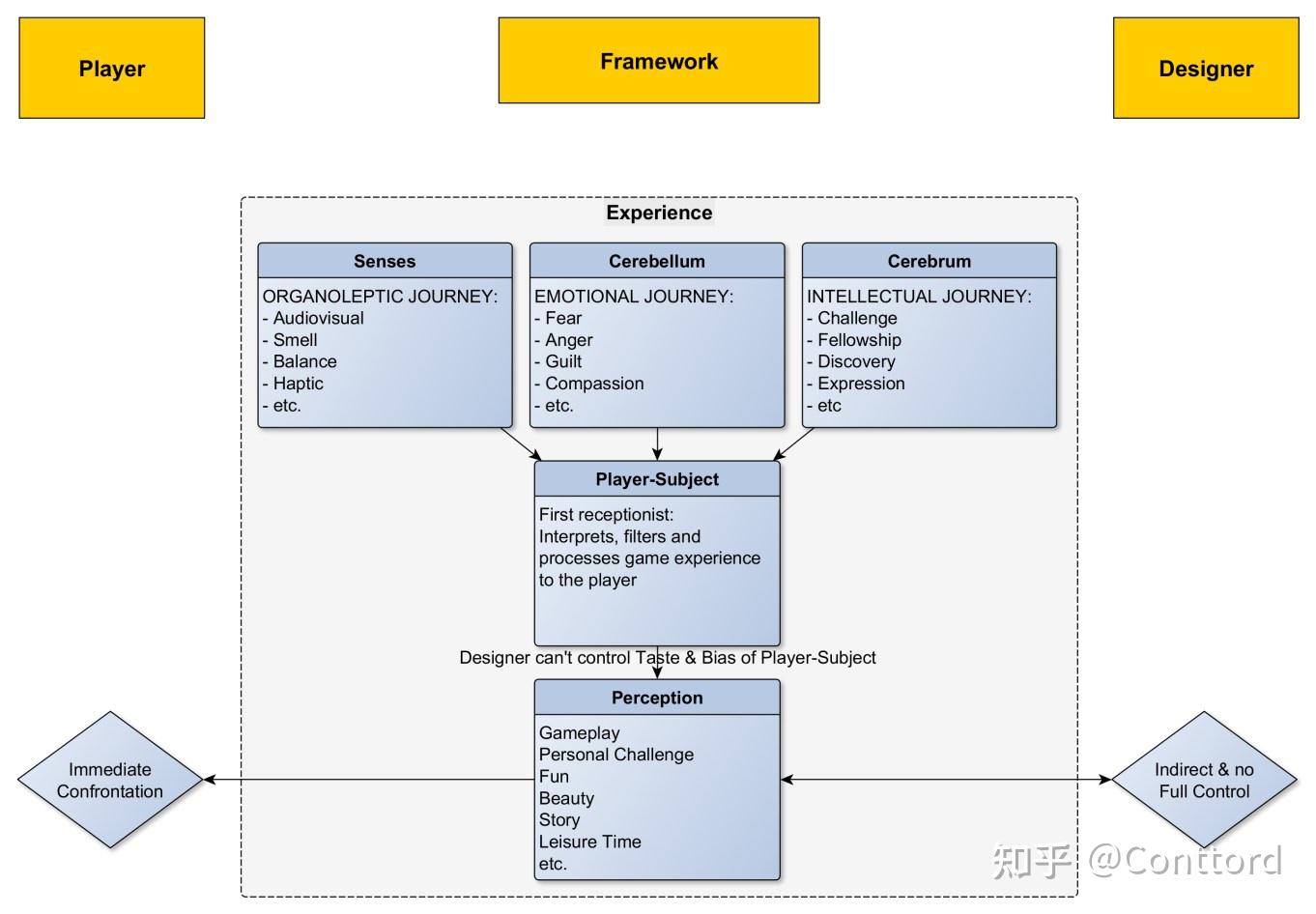

最后,DEE框架将“美学”扩展为“体验”,并揭示了“体验”的形成流程。

DDE框架相对MDA框架来说更加完整且详细,一定程度上解决了MDA框架的主要问题,但其中包含的隐性问题也开始显现:

- 玩家与游戏系统交互时,将会涌现式的产生大量过程,涌现性和不可预测性在多人游戏或机制复杂的游戏中更为明显。

- “动态”与“机制/设计”和“美学/体验”耦合程度较高,在实际问题的分析中往往因为分界不明确而难以归类。

RMDA框架对MDA框架的的三个阶段进行严格的重新定义,尝试解决阶段解释模糊的问题。

RMDA框架的重定义内容如下:

- 机制:(机制中所包含的)实体履行其行为职责,以此来唤起动态。

- 动态:动态是由机制涌现出的可预测的运行时行为,目的是唤起美学。

- 美学:美学描述了玩家在与游戏系统交互时,理想情况下能唤起的情感响应。

新的定义一定程度上解决了MDA框架定义模糊的问题,但对于泛用性和动态涌现问题仍然没能提供一个合理的解决方案。

元素四分法

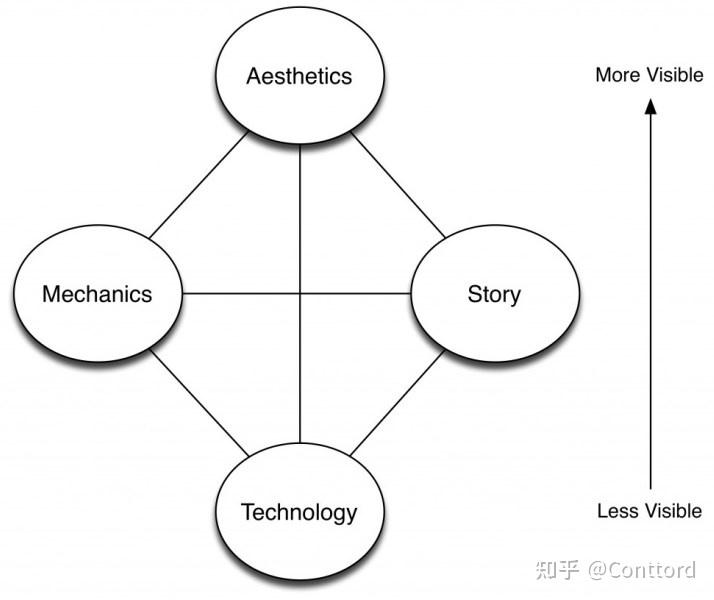

Jesse Schell在《游戏设计艺术》中提出了游戏的元素四分法,指出游戏由四个部分组成:美术、故事、玩法、技术。

这四部分由玩家可见度自下而上排列,揭示了游戏中的四类基本组成元素之间的关联,着重于游戏的实际开发。

仍然存在的问题

尽管基于MDA的改进模型都在尝试去解决MDA框架所涉及的两个重要问题,一些框架也成功克服了MDA框架的部分痛点使其更具有实用价值,但总的来说MDA体系仍然在实际应用的过程中存在局限。

而元素四分法着重于静态拆解游戏的组成部分,更适用于游戏开发者在开发过程中进行内容分配等场景。由于弱化了玩家视角,在分析一些具体设计和问题上比较薄弱。

因此,我尝试基于信息论与系统论,以玩家与游戏的交互过程为参照,提出一个新的理论框架以便于我们分析游戏设计相关的问题:二元-四阶-六段框架(D4P框架)。

D4P框架

二元-四阶-六段 框架

Dual-System, Four-Tier, Six-Phase Framework (D4P Framework)

信息驱动

在详细解释D4P框架之前,我们需要先明确框架的“血液”:信息。

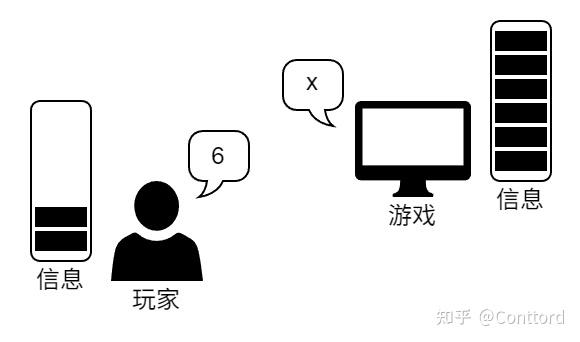

以“猜数字”为例:

- 游戏在系统内部随机生成一个数字,并提供给玩家“猜中这个数字”的目标。

- 玩家提出一个数字,向游戏输入。

- 游戏将输入的数字与答案进行比对,并告诉玩家“猜中了”或者“没猜中”。

在玩家猜中答案数字之前,玩家对答案是不确定的。随着不断的尝试和反馈,玩家逐渐缩小范围,对答案的不确定性也越来越小。

我们可以对这个简单的例子进行扩展描述:

对于玩家来说,在最开始,游戏的一切是未知的。随后通过与游戏进行交互,玩家逐渐了解游戏的全部。

通过信息论的角度,我们可以将上述过程进一步抽象:

- 在游戏开始时,玩家将面对高熵状态的游戏系统,这意味着玩家对游戏状态有着极高的不确定性。

- 随后,玩家通过输入与反馈的循环信息流,逐渐获得信息,降低熵值。

- 玩家主要通过信息的不断流动获得游戏体验。

由此,我们可以确定信息在游戏过程中的重要地位。

在D4P框架中,信息将作为贯穿交互流程的唯一媒介,交互中存在的信息差也可以视为整个流程的核心驱动力。

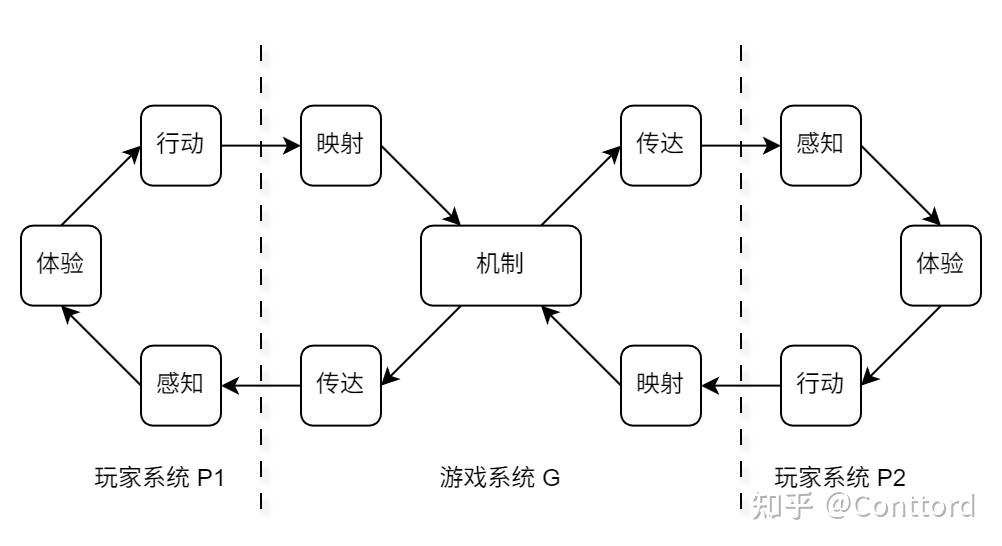

D:Dual-System 二元

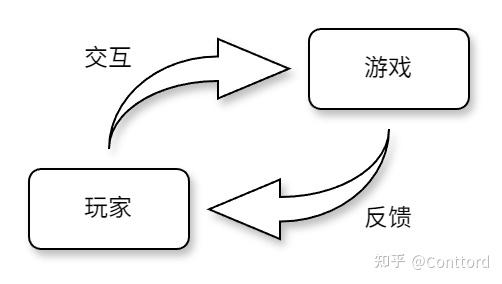

二元指的是二元系统,在玩家游玩游戏的过程中,玩家和游戏作为两个独立的系统进行互动。

在二元系统中:

- 玩家:玩家是一种自适应的开放系统。玩家会基于自身过往的现实经历、游戏经验、以及游戏所提供的反馈信息,获得新的体验和经验,并进一步转化为行动向游戏输入信息。

- 游戏:游戏是一种受到约束的开放系统。游戏会基于规则、自身状态、以及从玩家获得的有限输入,向玩家有限的输出反馈信息,同时更新自身的状态。

玩家系统与游戏系统是耦合的,玩家通过键鼠和控制器等输入设备向游戏传递信息,游戏通过显示器耳机等输出设备向玩家反馈信息,二者构成耦合反馈。

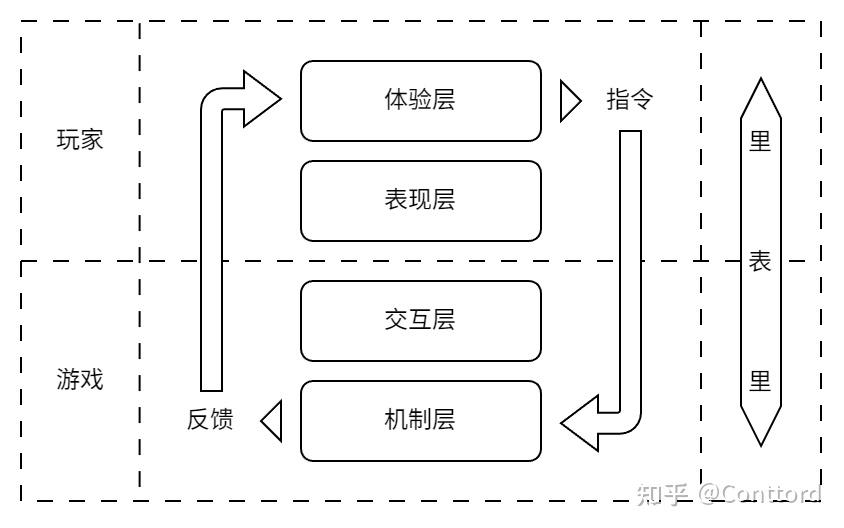

4:Four-Tier 四阶

四阶指的是四个阶梯式层级,在“玩家-游戏”的二元系统交互过程中,信息会在“里-表-表-里”的四个层级中以固定方向流动。

在四阶层级中:

- 体验层:玩家系统的“里层”,玩家深层次的游戏体验。

- 表现层:玩家系统的“表层”,玩家与游戏交互过程中的外在表现。

- 交互层:游戏系统的“表层”,处理玩家的交互和显示信息

- 机制层:游戏系统的“里层”,游戏的各项规则和状态的集合

信息以指令的形式从上往下传递,以反馈的形式从下往上传递。

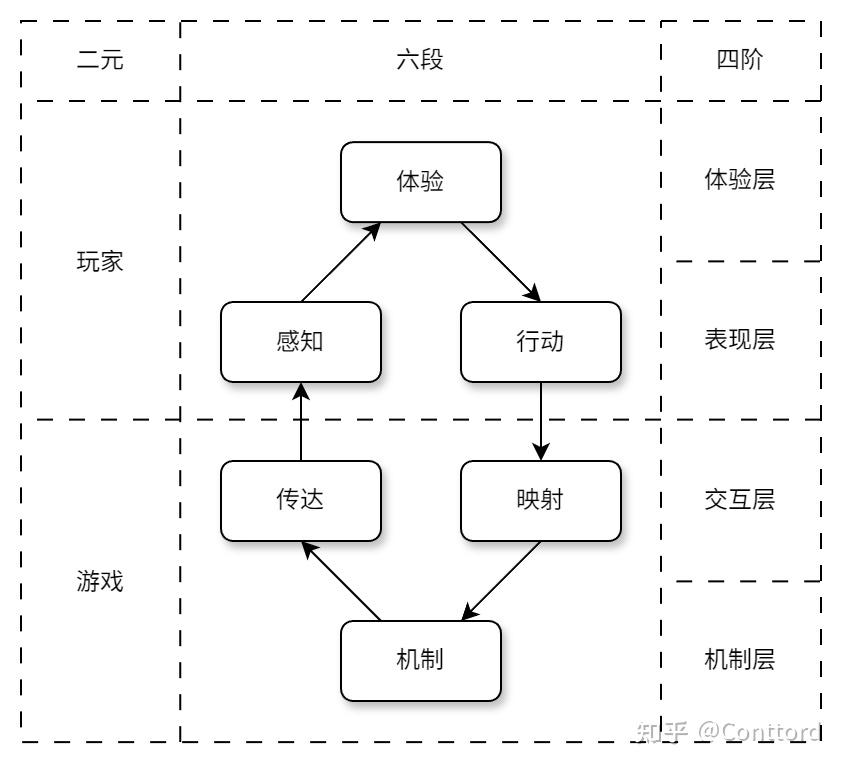

P:Six-Phase 六段

六段指的是玩家游玩游戏的过程中,信息所经历的六个过程,这六个过程作为阶段组成循环。它们分别是:体验、行动、映射、机制、传达和感知。

体验阶段

体验:玩家将感知阶段初步处理的信息进行深度加工,形成游戏经验与情绪感受的过程。

深度加工既包含整合、解释、推理等复杂的认知加工,也包含多种情绪反应对深度情感活动的构建。

在此过程中所产生的感性或理性的体验,将影响玩家后续的行为意向和决策,进一步影响接下来向行为阶段所传递的指令信息。

行动阶段

行动:玩家基于在体验阶段形成的意向,通过具体的行动将意向外化并向游戏传递指令信息的过程。

行为阶段仅包含外显的、可观察的执行行为(例如控制输入、身体动作或选择性反应等),不包含意向或决策本身,是玩家系统中用于输出信息的接口。

映射阶段

映射:玩家外显行为中所包含的指令信息,经游戏设备接收后被游戏规则转化为机制阶段所能接受的信息形式的过程。

玩家的行为往往是复杂且难以预测的,所以游戏通过映射阶段所包含的由设计师所制定的接收、过滤和编码规则,将玩家的复杂行为中所包含的大量信息进行约化,使这些指令信息转化为够被机制阶段所接受的形式。

机制阶段

机制:游戏通过规则对输入信息进行处理并更新内部状态的过程。

逻辑阶段包含了规则和状态,规则决定了状态变化的条件和逻辑。

当逻辑阶段接收到来自映射阶段的指令信息时,它根据当前状态和规则生成新的状态,并将状态信息传递至传达阶段。

传达阶段

传达:游戏将状态信息转换为可被玩家感知的信息形式过程。

传达阶段将机制阶段传递的状态信息进行筛选、约化与编码,将其包装为可在硬件设备中表达的形式。

传达阶段决定了游戏输出信息的范围与清晰度,并且受到硬件设备的限制,游戏只能有限的向玩家传递反馈信息。

感知阶段

感知:玩家通过感官接收游戏输出的反馈信息,并对这些信息进行初步处理的过程。

感知阶段包括对反馈信息的特征提取与基本语义识别,使玩家能够理解反馈信息所包含游戏当前的状态。

该阶段不涉及情绪感受和游戏经验上的复杂构成,仅限于对游戏信息的接收与理解,是玩家系统中用于输入信息的接口。

感官包含但不限于视觉、听觉、触觉等,一般情况下感官所接收的反馈信息来源于游戏的硬件设备。

经感知阶段初步处理的信息,将被传递到体验阶段进行深度加工。

D4P框架的特点

媒介统一,边界明确

基于信息论和系统论的思想,D4P框架以信息作为唯一的媒介,清晰的划分了玩家与游戏交互的各个阶段,很大程度上解决了MDA框架的边界模糊问题。

以下以《超级马里奥兄弟》(1985)的跳跃机制为例进行简要分析:

体验:对于当时的玩家来说,面前的一切都是新奇的。“我按下这个按钮会发生什么?”诸如此类的想法在玩家的脑海中浮现。

行动:玩家将想法付诸实践,开始尝试按下手柄上的不同按键。

映射:在尝试的过程中,玩家按下了A键。手柄将行动映射为信号,向主机持续传递“按下A键”的信号。

机制:游戏将接收的信号转录为跳跃指令,根据内部状态和规则进行判断和计算,随后依照计算结果更新游戏的当前状态(如角色位置等)。

传达:将更新后的状态信息渲染(角色跳起的动画、跳跃音效等)并输出到输出设备。

感知:玩家接收游戏传达的信息,得知自己刚才的行为改变了角色的位置

体验:最终,玩家在认知中建立起“按下A键”与“角色跳跃”之间的关联。

局部独立性与可分解性

D4P框架有着较强的局部独立性与可分解性,设计师可以根据实际问题将部分流程分段进行局部分析,对于复杂的阶段也可以进行进一步分解。

打击感一直是游戏设计领域里经久不衰的话题,以下将通过对打击感的简要分析,具体展示D4P框架的局部独立性与可分解性:

我们可以从最初的体验阶段开始分析。玩家往往会称赞一款优秀的动作游戏“打击感真好”,而想要知道这种感觉是如何出现的,我们需要向前追溯到感知阶段。

在感知阶段,“打击感”可以被定义为“玩家在进行战斗行为时,通过即时接收到的反馈信息,所产生的短暂感受。”

这些反馈信息由游戏的硬件输出设备(显示器、音响等)呈现。那么,如何设计这些反馈信息便是塑造打击感的关键。

因此,我们的分析焦点便可以向前聚焦到传达阶段,深入探究是哪些设计元素使玩家体验到“打击感”,以及这些传达阶段的设计与机制阶段有着怎样的关系。

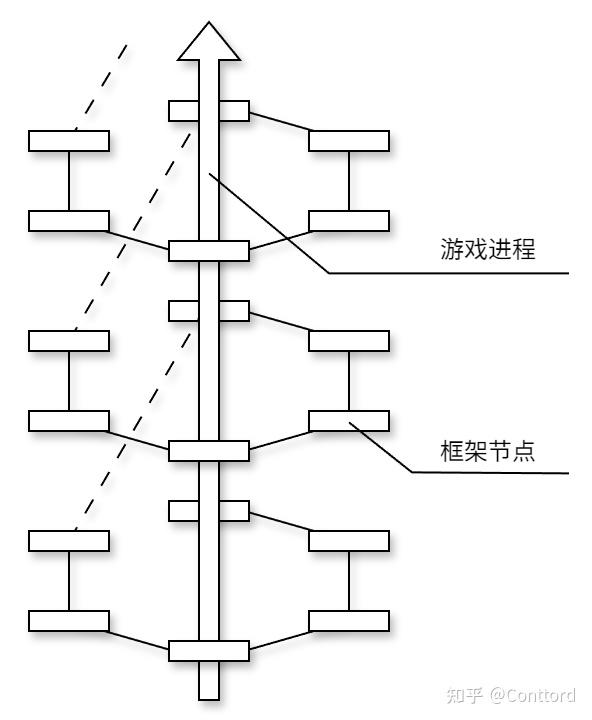

灵活性与可扩展性

得益于清晰的边界划分,D4P框架具备高度的灵活性与可扩展性。游戏设计师可以对D4P框架进行高度自定义,使其能够应对复杂的设计场景和分析需求。

以下展示一些基于核心框架的针对性衍生方案:

- D4P螺旋扩展:D4P-S

针对于成长性相关设计分析,在D4P的基础上延伸为螺旋多层级结构,根据玩家的游戏进程进行分析和设计。

2. D4P复数扩展:D4P-P

在D4P的基础上扩展额外的信息流,用于多人游戏的设计分析。

此外,D4P框架支持对其他方法论的集成,比如Maria Freese和Heide Lukosch提到的一种面向复杂系统的游戏设计分析方法——设计漏斗,在实际的游戏设计分析中,可以集成于机制阶段用于辅助分析。

参考文献

[1] Bertalanffy L von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications.

[2] Caroux L, Isbister K, Le Bigot L, Vibert N. (2015). Player-video game interaction: a systematic review of current concepts.

[3] Chou Y. (2015). Octalysis: Complete Gamification Framework.

[4] Freese M, Lukosch H. (2023). The Funnel of Game Design – An Adaptive Game Design Approach for Complex Systems.

[5] Friston K, Kiebel S. (2009). Predictive coding under the free-energy principle.

[6] Harré M, Bossomaier T, Chu R, Snyder A. (2010). Strategic Information in the Game of Go.

[7] Hassenzahl M. (2008). Experience Design: Technology for All the Right Reasons.

[8] Hunicke R, LeBlanc M, Zubek R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research.

[9] Inga J, Ruess M, Robens J H, et al. (2021). Human-machine Symbiosis: A Multivariate Perspective for Physically Coupled Human-machine Systems.

[10] Junior R, Silva F. (2021). Redefining the MDA Framework—The Pursuit of a Game Design Ontology.

[11] Kihlstrom J F. (n.d.). Sensation Supplement.

[12] Lantz F. (2015). MDA.

[13] Monu K, Ralph P. (2013). Beyond Gamification: Implications of Purposeful Games for the Information Systems Discipline.

[14] Norman D A. (1988). The Design of Everyday Things. New York: Doubleday.

[15] Robson K, Plangger K, Kietzmann J H, McCarthy I, Pitt L. (2015). Is it all a game? Understanding the principles of gamification.

[16] Schell J. (2008). The Art of Game Design.

[17] Silveira Duarte L C. (2015). Revisiting the MDA framework.

[18] Walk W, Görlich D, Barrett M. (2017). Design, Dynamics, Experience (DDE): An Advancement of the MDA framework for Game Design.

[19] Winn B M. (2008). The Design, Play, and Experience Framework.